Beiträge

Hier finden Sie Beiträge verschiedener Autoren u. a. – vor allem zu den Themen

Kreativität,

Kreativitätstechniken,

Problemlösender Kreativität .

Zur Zeit vorliegende Beiträge

Neu Dezember 2023: ein wichtiger Beitrag, der 5. bis 7. neu auffasst, und nun durch Beitrag 9 ersetzt wird:

9. Möglichkeiten und Grenzen der KT (Kreativitätstechniken) 2024 – ist neu da und wird gleich als Erster gebracht

- Unser Statement zu: Kreativität, außergewöhnlicher Kreativität und problemlösender Kreativität – folgt nach der neuen Nr. 9

- Problemlösen mit System – von Zobel folgt nach Vorstehendem

- Das „Finden potenzialreichster Richtungen für Zukunftsfähigkeit“ ist das Kerngebiet von WOIS. von WOIS siehe auch Internet

- Rezension zu Kahneman: „Schnelles Denken, langsames Denken“ von Stanke

- Meine damaligen Ideen (Ca. 2016 ) zur Veränderung: 6.+ 7.

- Zur Situation der Kreativitätsförderung in Deutschland

- Zur Kreativitätsförderung von Jugendlichen im deutschen Bildungswesen

- Eine Gedankenskizze zu “ Geht kreative Kooperation der Kreativitätsexperten“? von Stanke ca. 2020 – z. Z. letzter Beitrag hier

- Möglichkeiten und Grenzen der KT (Kreativitätstechniken) 2024 – ist neu da und steht gleich zu Anfang.

9. Möglichkeiten und Grenzen von Kreativitäts- techniken (KT) – 2024

Ersetzt den bisherigen Beitrag gleichen namens.

- Vorspann

- Zu Möglichkeiten und Grenzen von wenig komplexen KT

- Leistungssteigerung

- Neue Qualität der Problemlösungsprozesse und deren KT

- Anhang: Zum Kahnmanschen Modell

- Zusammenfassung

- Literatur

- Vorspann

Unter Kreativitätstechniken (KT) werden hier vorrangig die nicht fachgebundenen, mehr allgemeingültigen Methoden, Vorgehensweisen und/oder Erfahrungen verstanden, die helfen sollen beim Finden von kreativen Lösungen durch Gewinnen neuer Ideen, Anregungen, Bezüge, Betrachtungsbereiche, Blickwinkeln, Beispielen und anderen Aspekten zusätzlich zu dem Fach-wissen des jeweiligen Fachgebietes. Sie umfassen meist einen kleineren Abschnitt des jewei-ligen Problemlösungsprozesses. Unter Literatur sind hinten unter den Gruppen 1 und 2 einige beispielhaft aufgeführt [1]. Sie sollen hier als die „einfachen KT“ bezeichnet werden. Beachte bitte aber die nachfolgende Gruppierung, die davon ausgeht, dass auch vielerorts die unten angegebene Gruppen B und C als Kreativitätstechniken bezeichnet werden, ob wohl sie die zwar auch als Bestandtele haben, aber viele weitere Elemente der Kreativitätsförderung integrieren und insofern über die (einfachen) KT (weit) hinausgehen.

Anlass des Beitrags war u.a. die immer größere Vielfalt von Kreativitätstechniken, die oft einer kommerziellen Interessenslage folgend letztlich nur eine namentliche Variante und Illusion über ihre Möglichkeiten erzeugt, aber für ein mühevolleres Befassen mit Kreativitätsförderung wenig hilfreich sind. Klar ist, fast jede der so kreierten KT kann einen Nutzen haben und so helfen, auch wenn es nur die x-te Variante einer anderen ist. Es geht nicht darum, solche Anwendung zu verteufeln, sondern froh zu sein, dass überhaupt KT angewendet werden und zu erkennen, dass mehr möglich und nötig ist und gleichzeitig zu verhindern, dass sich quasi mit solchen Anwendungen eine Alibifunktion zu echter Kreativitätsförderung etabliert.

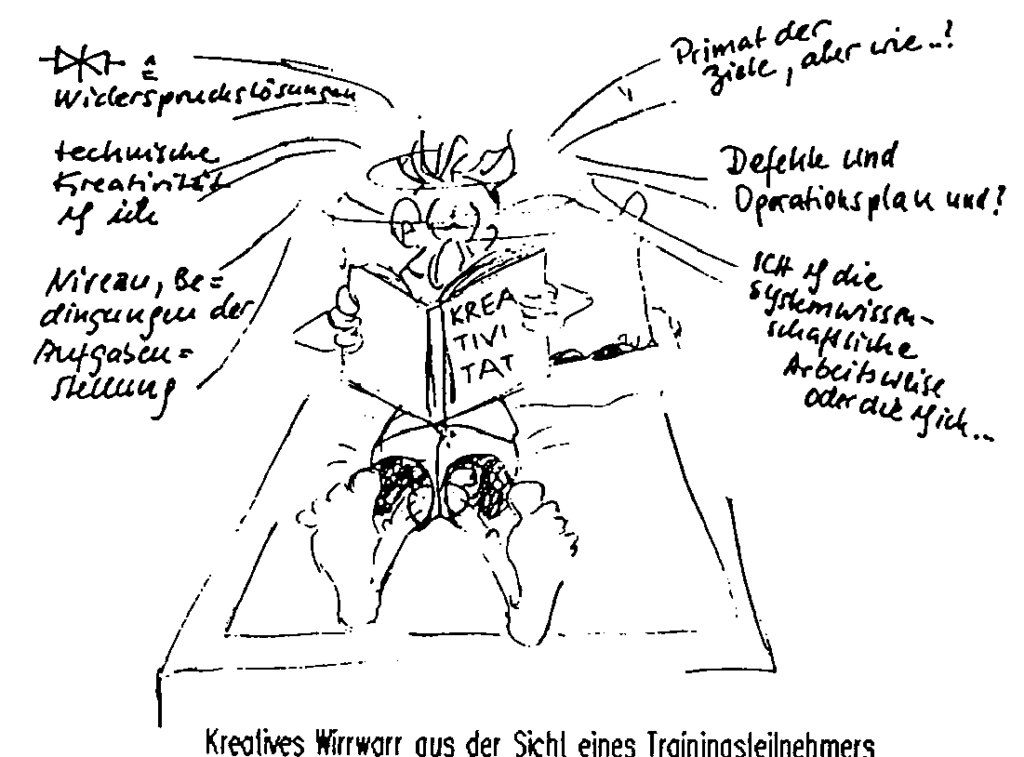

Ebenso kann als Anlass die zunehmende „Vervollkommnung“ von schon komplexen KT gelten, die zu immer umfangreicheren und determinierten Vorschriftenfolgen/Frage-stellungen/Schritten führen, die den Benutzer als Souverän nicht nur beeinträchtigen können, sondern auch in ausufernden Hinweisen nicht zum Kern/Widerspruch führen.

Der Entwurf dieses Beitrags hat bei den unterschiedlichen Experten von großer Zustimmung bis sehr viele kritische Bemerkungen nach mehr klareren Definitionen und Belegung der quanti-tativen Angaben hervorgerufen. Daraus der Schluss: es ist nötig ihn zu präzisieren und zu überarbeiten, aber sicher fertig zu stellen. Dazu gehört, das Ziel genauer zu benennen und einige Begriffe besser zu fixieren.

Ziel ist u.a. die KT in ihren Beziehungen zu anderen vorhandenen Hilfsmittel des jeweiligen Fachgebietes zu benennen und ihre Wirksamkeit grob einzuschätzen. Das Anerkennen ihrer realen Wirksamkeit kann die Integration in die Fachdisziplin fördern und kann auch bei den Kreativitätstechniken selbst helfen, die Weiterentwicklung zielgerichteter zu betreiben.

Ausgegangen werden soll von einer „Fachmethodik“ der jeweiligen Disziplin, z.B. einer ‚technischen Technologie‘ oder eines ‚Fachgebietes der Medizin‘. Unter ‚Fachmethodik‘ soll vereinfacht alles das verstanden werden, was dem jeweiligen Absolventen in seinem Ausbildungsprozess gelehrt wurde an Vorgehensweisen, Regeln, Erfahrungen, Kenntnissen und anderen methodischen Mitteln sowie Möglichkeiten zur Unterstützung beim Bewältigen der Probleme und Aufgaben seines Faches einschließlich Erwerb von solchen Fertigkeiten neben dem jeweiligen Faktenwissen. Hinzuzählen sollte man die aus Erfahrungen in der Praxis erworbenen methodischen Fähigkeiten.

Mit Fortschreiten des Bearbeitungsprozesses einer Neuerung kann der ursprüngliche fachliche Hintergrund auch wechseln und damit die dominierende Fachmethodik bzw. der erforderliche Personaleinsatz. Diese Problematik soll hier nicht weiter ausgebaut werden.

Interessant für unser Thema ist, das solche hier als Fachmethodiken eingestufte Wissens- und Fertigkeitssammlungen auch bei Hochschulabsolventen technischer Fachrichtungen fast völlig frei von KT sind.[1] Deshalb soll das hier ausdrücklich benannt werden. Nur ganz wenige Universitäten wie fast alle Bildungseinrichtungen haben überhaupt eine Kapazität für KT und in der Lehre sind sie extrem selten.

Das wird ihrem Wert nicht gerecht. Also hat hier die kommerzielle Weiterbildung zu KT ein Feld, das sie auch nutzt. Wenn auch quantitativ damit keine gravierende Änderung des Standes erfolgt, zumal meist nur eine „Einstiegsdroge“ geboten wird, die aber nur selten zu einer „Anwendungssucht“ führt, die leicht fortführbar erscheint. Typisches Beispiel „Brainstorming“ in vielfältigen Varianten. Kritik dazu von einem führenden Kreativitätsmethodiker „Erzeugt Quantität an Ideen statt Qualität“. Selbst dazu müsste also etwas zu Veränderung getan werden, aber wie?

Damit kommt eine gewisse grobe Klassifizierung von KT ins Spiel.

- Solche die einfach zu übermitteln und anzuwenden sind (einfache, wenig komplexe KT), hier benannt – als einfache, relativ selbstständige und fast überall anwendbare Schrittfolgen ohne Fachgebundenheit zum Bearbeiten einer (Teil-)Problem- oder Aufgabenlage z. B. Methode 6-3-5, Mind Mapping, Negativkonferenz, Pinnwandmoderation (Metaplan-Technik), Morphologische Analyse, Osborn-Checkliste, heuristische Analyse der Aufgabenstellung (A 2) u.a.m. – als solche ebenfalls relativ einfache, selbstständige und fast überall anwendbare Vorgehensweisen ohne Fachgebundenheit zum Erzeugen z: B. einer besonders für die Ideenproduktion ober andere Teilschritte geeignete Atmosphäre wie Brainstorming, Kopfstandtechnik oder verschiedene Teamvarianten u.a.m.

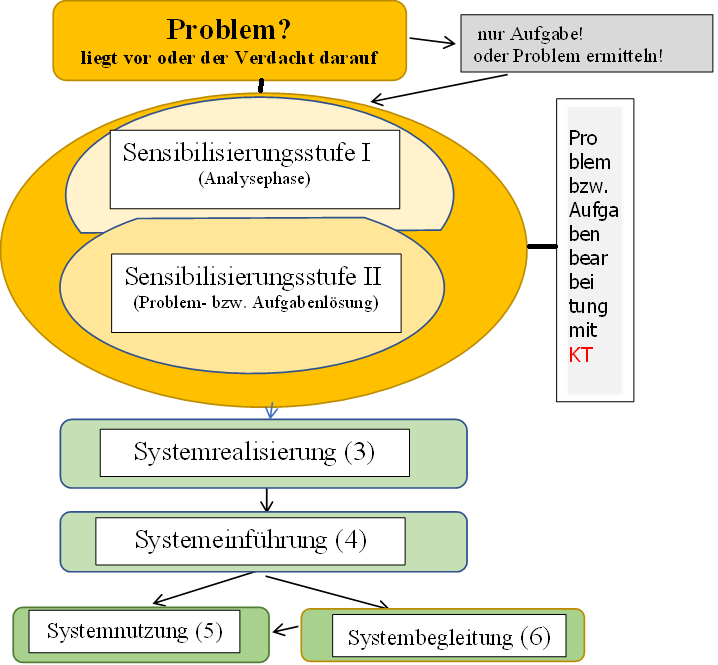

- Deutlich komplexere, kaum ohne gesonderte Qualifizierung anwendbare KT (komplexe KT), die fast immer einen größeren Bereich des Innovationsprozesses abbilden und fachunabhängig sind, und eine Vielzahl von oft verschachtelten Programmen/Schritt-folgen/Schleifen mit vielen Anregungen, Erläuterungen, Vorgehensweisen und Bezügen aufweisen und z.T. den Charakter eigener Methodiken annehmen (z. B. evtl. eine Metavorgabe als „Oberprogramm“ mit enthalten), wie die Systematische Heuristik, ARIS, TRIZ und a.m.

- Auf der Basis von 2. mit Hinzufügen einer eigenen Strategie, wie bei Design Thinking angedeutet, oder der methodisch-systematischen Denk- und Arbeitsweise (msDA) und anderen Kreativität oder den Innovationsprozess fördernden Elementen. Wenn weiter vervollkommnet wird durch „Gestaltung eines kreativen Bearbeitungs-Team möglichst mit Moderator“ können deutlich breiter wirksame Hilfen bis hin zu kompletten Innovations-methodiken entstehen, die quasi einen eigenen ‚fachinvarainten Fachbereich‘ (den für Innovation, Erfindung) darstellen, der die Innovation insgesamt (nicht nur methodisch, sondern möglichst vollständig mit kreativer Atmosphäre (Psychologie, Umgebung usw,), Teamführung und -gestaltung [interdisziplinäre Teamarbeit möglichst mit qualifiziertem Moderator] u.a.m.) bearbeitet und die jeweilige fachliche Disziplinen als Hintergrund hat.

Diese drei groben Stufen sollen für die nachfolgenden Betrachtungen ausreichend sein und nur für diese gelten. Die Gruppen B und C wurden gebildet, weil sie vielfach auch als KT bezeichnet werden, auch wenn sie eine deutlich andere Qualität als die der Gruppe A aufweisen.

Die Stufe B (auch C) hat bei bestimmten Berufsgruppen eine ‚Grauzone‘ in der Abgrenzung zur eingangs genannten ‚Fachmethodik‘, wenn das „Fachgebiet“ sich z.B. als Erfinden, Innovation, neue Konstruktion benennt. So hat z. B. der Konstrukteur i. d. R. stets neu Lösungen zu entwerfen, also immer Neues zu schaffen, wenn auch mit unterschiedlichem Niveau bezüglich Erfindungshöhe, aber so auch Patente/Erfindungen. Ist dann seine Fachmethodik, also der Konstruktionsprozess zugleich eine Innovationsmethodik, Erfindungsmethodik, Konstruktions-methodik oder Problemlösungsmethodik? Diese Zuordnung kann und soll hier weiter Grauzone für diese Berufsgruppen bleiben. Leider gilt auch hier, nicht alle dieser Ausbildungen haben ein genügendes Maß an KT integriert.

Gerade zu C. gibt es eine Präzisierung [2]: „Es wäre „eine allgemeine fachübergreifende, gut lehr- und lernbaren, pädagogisch gereifte kreativen Innovationsmethodik wünschenswert, wie sie mit ARIS u.a. schon versucht wurde, sollte aber deutlich darüber hinausgehen z. B. mit einer systemwissenschaft-lichen Denk- und Arbeitsweise und mit einem allgemein anerkannten, in einem interdisziplinären Team verabschiedeten, gut fundierten Begriffssystem.

Es erscheint zunehmend als nötig, zusätzlich zu den Fachmethodiken – auch bei deren Qualifizierung hinsichtlich Neuerungen – eine „Innovationsmethodik“ zu gewinnen, die sich aus der bestehenden KT-Vielfalt und dem Begriffschaos abhebt, in dem die wirksamsten systemwissenschaftlichen und metho-dischen Komponenten auf wissenschaftlicher Basis in einem ganzheitlichen System auf das wirksamste ausgerichtet, Zielgruppen berücksichtigend pädagogisch gereift und damit auch gut lehr- und lernbar dargestellt werden.

Eine solche anspruchsvolle Innovationsmethodik soll und kann den kreativen Gedankensprung nicht besser gestalten als es die bekannten KT-Angebote tun. Sie soll auch nicht die bekannten KT-Angebote ersetzen, vielleicht kann sie sie verknüpfen. Auf alle Fälle sollte ein Team, das sich dieser Aufgabe stellt, die vorhandenen Erkenntnisse und Erfahrungen nutzen, umsetzen, aufbereiten usw., und das ausge-hend von einer vorher geschaffenen bzw. verabschiedeten theoretischen Grundlage zu den Gesetz-mäßigkeiten des Problembearbeitungsprozesses.

Diese Innovationsmethodik könnte den wachsenden Bedarf an Neuerungen besser gerecht werden und hätte den Vorteil, die überaus zersplitterten, insgesamt schwachen Kräfte der KT-Entwickler zu bündeln auf einen erfolgreicheren Weg. Sie wäre auch eine ordnende Vorgabe für die weniger komplexen KT.“

2. Zu Möglichkeiten und Grenzen von wenig komplexen KT (Gruppe A)

Zweifellos erhöhen Kreativitätstechniken die Effektivität und Kreativität der menschlichen Denk-arbeit. Deshalb sollten sie in allen diesbezüglichen Fachgebieten grundsätzlich genutzt werden. Aber auch im Alltag, denn auch bei der Alltagskreativität können Kreativitätstechniken (KT) nützlich sein. Aber letzteres ist nicht das typische Anwendungsgebiet von KT; es ist Forschung und Entwicklung (F/E) und ähnliche Tätigkeiten, die in der Regel zur Bewältigung Kreativität, genauer „problemlösende Kreativität“[2] und nicht selten sogar „außergewöhnliche Kreativität“ [3] benötigen. Für diese F/E- Kreativitätsnutzungen sollen die nachfolgenden Aussagen gelten.

Durch Anwendung von KT (Gruppe A), von denen es sehr viele Arten mit sehr differenzierten Ausbau- und Effektivitätsstufen gibt, können die hinreichend ausgereiften die Leistungsfähigkeit der Anwender (Einzelperson oder Gruppe) bei kompetenter Nutzung in der Regel deutlich um 20 … 50 % erhöhen. Bei Teamarbeit mit Moderator sind meist noch größere Leistungssteigerungen möglich, ca. 40 … 60 %. Werden mehrere KT zur gleichen Aufgabe angewendet trifft die Angabe auch zu, evtl. wird das Spektrum besser ausgeschöpft. Das gilt beim Vergleich von fach- bzw. ausbildungsgerechter Bearbeitungsqualität mit und ohne KT. Der Unterschied kann an der Zeitverkürzung der Bearbeitung entscheidender Etappen, an Steigerung des Neuheitsgrades und der Vielfalt von Ideen, der besseren Ergiebigkeit der Ideenhäufigkeit und Ideenverwert-barkeit sowie am komplexen Bearbeitungsfortschritt eingeschätzt werden. Natürlich unter der Bedingung, dass jeder kreative Bearbeitungsprozess ein Unikat ist und damit nicht exakt vergleichbar, aber doch auch einschätzbar ist.[4] Aus der langen Praxis der aktiven Anwendung von KT vieler Anwender – über 50 Jahre – kann das aus dem Erlebten geschlussfolgert werden, aber auch aus der prinzipiellen Wirksamkeit von KT, wie sie im Abschnitt 3 und 5 beschrieben wird. Eine solche Steigerung der Leistungsfähigkeit bei optimaler Anwendung bestätigen in der Regel die Teilnehmer an moderierten Prozessen, aber auch Einzelanwender. Und 20 … 50 bzw. 40…60 % sind doch ein begeisterndes Potential.

Klar ist, die Leistungseinschätzung ist letztlich eine subjektive, denn kreative Prozesse sind immer ein Unikat und haben damit keinen exakten Vergleich. Aber die Erfahrung erlaubt eine Einschätzung und im späteren Teil wird beim „Kreativen Kick“ erläutert, warum diese benannte maximale Höhe (also Begrenzung) sehr wahrscheinlich ist.

KT können dem Einzelnen und erst recht einer Gruppe helfen, Grenzen bei der Ideenproduktion (durch zu geringe mentale Vorräte, Erfahrungen, Anregungen usw.) zu erweitern, neue Aspekt dafür einzubringen (vgl. z.B. Mindmapping), Irrwege zu reduzieren u.a.m. und wenn sie über einen gute Analyse der Aufgabenstellung (AST) verfügen, auch die Auswahl und Bewertung der Ideenvorschläge qualifizieren, verbessern, beschleunigen sowie die Wechselwirkung zur AST optimieren und auf neue Basen (zielgerichteter) stellen. Das hilft den im Kopf ablaufenden Prozessen eine bessere Qualität bzw. Treffsicherheit, Beschleunigung und/oder Gründlichkeit, Vollständigkeit u.a.m. zuzuordnen, was letztlich leistungssteigernd wirkt.

Hier kommt es nicht auf die genauen Prozente an, aber auf das Erreichbare und das Nichter-reichbare. Mehr als eine Leistungssteigerung als auf das ca. 1 ½-fache ist mit einfachen KT (Gruppe A) nicht vorstellbar und wurde auch in 50 Jahren Anwendung in der Praxis nicht vorge-funden. Hier soll nur klar werden, KT haben eine leistungssteigernde Wirkung, aber auch kom-plexere KT (Gruppe B) sind kein Garant für einen Durchbruch zu z. B. außergewöhnlichen, neuartigen Problemlösungen. Gelegentliche Glückstreffer ändern daran nichts prinzipiell.

Selbstverständlich kann ein Glückstreffer besonderer Qualität nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, aber er ist dann keineswegs typisch für diese KT. Für das Erzielen solcher außer-gewöhnlichen Ergebnisse sind KT nicht ausgelegt und das können sie von ihrem Potential auch nicht erbringen. Der Sprung von der Suchfrage zur neuartigen Idee, von der Funktion zur funktionserfüllenden, die Anforderungen erfüllende Struktur ist weder formal, durch heuristische Programme oder Methoden, vorerst auch nicht durch KI oder anderes determinierbar bzw. zu erzwingen. Er ist unbestimmt, mehrdeutig. Die Zahl der möglichen Lösungsideen ist theoretisch unbegrenzt. Trotzdem: die wenig komplexen KT bringen eine klare Leistungssteigerung und das ist doch schon wertvoll genug, um sie stärker zu nutzen. Was mit guten KT bei guten Bedingungen erreichbar erscheint, das sollte in der jeweiligen Fachmethodik gelehrt werden und somit sind solche KT in die Ausbildung zu integriere.

KT – besonders im Übergang zur Gruppe B – können jedoch die Chance und Wahrscheinlichkeit, neue, originelle Problemlösung zu generieren erhöhen, wenn sie zusammen wirken mit oder eingebunden werden z.B. in Maßnahmen, wie

- die Qualität des Problemlösungsprozesses zu verbessern und weiterzuentwickeln, so durch produktive, kreative Suchfragen, das treffende Anforderungsprofil mit dem dafür gewonnen potentiellen Suchraum, …

- die vorherige Gewinnung/Akkumulation von Wissen zur Sache,

- die Aktivierung geeigneter heuristischer Prinzipien und erworbener, intern schlummern-der Methodenelemente,

- die Widerspruchsproblematik,

- durch den Aufbau von Motivation und einem Lösungswillen und damit insgesamt „ein erhöhtes Spannungspotential“, eine erhöhte Konzentration, Lust und Optimismus

- eine Prozessgestaltung einschließlich kollektiver Bearbeitung wichtiger Abschnitte usw.

Das kann bei vollständiger Realisierung bringen, was mit ‚guten komplexen KT bei günstigen Bedingungen‘ schon exemplarisch erreicht wurde und so einen Sprung zu Gruppe C annähern.

Das ist deutlich mehr als „KT-anwenden“ Es ist den Innovationsprozess komplexer gestalten (Gruppe C). Praktiziert unter günstigen Bedingungen wurde das mit solchen Elementen wie moderierte methodisch-systemwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise (msDAW) in interdisziplinären Teams und weiteren Einflussfaktoren zur Gewinnung von hochwertigen, neuartigen, patentfähigen Problem-Lösungen z.T. auch in relativ kurzer Zeit. So konnte mindestens in diesen Fällen [3, S. 125f.] mehrfach an den Erfolgen nachgewiesen werden (als praktizierte Annäherung an die Gruppe C), dass eine künftige, noch ausstehende ideale Lösung des Innovationsprozesses mit maximaler KT-Nutzung – allerdings unter günstigen, heute keineswegs allgemein verfügbaren Bedingungen – durchaus eine deutliche Steigerung der Effektivität (bis zum Erreichen von Patenten) ermöglichen kann, die mit der Einzelanwendung wenig komplexer KT nicht in der gleichen Liga spielt. Leider bleibt Gruppe C noch immer ein anzustrebendes großes Vorhaben, für das vieles noch geschaffen werden müsste (s. oben und Vorspann).

4. Neue Qualität der Problemlösungsprozesse und deren KT

Wenn die neuen Innovations-, Erfindungs- und anderen komplexen Neuerungsprozesse heute zunehmend Erkenntnisse aus der Kreativitätspraxis und -theorie integrieren, können sie in Richtung der Gruppe C tendieren, wenn sie nicht nur Methodik sind, sondern auch problemgerechte Teamgestaltung, usw. integrieren. Dann erschließen sie sich ein anderes Potential als die einfachen KT. So sind auch Lösungen außergewöhnlicher Kreativität bis zu Sprunginnovationen vorstellbarer. Und die sind zunehmend nötiger gerade für Deutschland.

Dazu sollte bei der Leistungseinschätzung geprüft werden, ob die wichtigsten Elemente dieser komplexen KT Bestandteil sind, z. B. die Widerspruchslösung bzw. -problematik. Im Fall der „Widerspruchslösungen“ (also eine Sache soll ‚heiß und zu gleich kalt‘ sein, aber nicht lauwarm als Lösung haben) kann das genauer betrachtet werden. KT mit Widerspruchslösungen sind die anspruchsvollste Form der Unterstützung gedanklicher Arbeitsprozesse und können zu außer-gewöhnlicher Kreativität bei ihrer Lösung führen, auf technischem Gebiet zu Erfindungen und Patenten. Hinweise zu KT-Lösungswegen bei Widersprüchen siehe u.a. Stanke: „Handlungs-orientierte Kreativitätstechniken“ Trafo Verlag Berlin 2011 S. 165. Damit sind sie zwar beim „kreativen Leisten“ nahe dran, aber bleiben auch in diesen Fällen auf dem Niveau des helfen-den Unterstützens, das weit zuspitzt, aber auch nur Anregung vermittelt und keineswegs sicher das Ergebnis bringen kann. Die kreative Lösung ist damit keineswegs gegeben, der Widerspruch muss vom Kopf noch gelöst werden. Widersprüche sind ein starkes Signal, dass eine Sache fündig werden kann, wie ein Verweis auf eine Erzader. Aber weitere Elemente für Gruppe C sind ebenfalls wichtig und zu beachten.

Das bedeutet: KT sind, wie oben dargestellt, wirksam und wichtig, aber das entscheidende Momentum, den schöpferischen, kreativen Gedankensprung von der Suchfrage zur originellen Idee, das Generieren der außergewöhnlichen Ergebnisse, den sogenannten „Kreativen Kick“, das kann KT zwar fördern, aber nicht als Methode herbeiführen. Das erscheint generell nicht möglich zu sein. Das entscheidende ist: KT sind das Beste für die Effektivierung, Rationalisierung und Kreativitätssteigerung in gedanklichen kreativen Prozessen, was wir haben, nutzen wir sie. Das ist viel, erfordert jedoch auch vom Nutzer eine engagierte Lern- und Anwendungsbereitschaft und von den Kreativitätsmethodikern eine ganzheitliche, wirkungsvoll nutzbare, für die Praxis geeignete Darstellung von KT – am besten schon in den Ausbildungsprozessen in die Fachmethodik integriert.

Die vorhandene Vielzahl und auch Qualität an KT reichen für den unter Abschnitt 2 genannten möglichen Effektivitätszuwachs scheinbar aus. Es scheinen also keinen neuen, erweiterten oder anders-gearteten KT nötig zu sein. Es lohnt nicht, viel Arbeit zu leisten, für eine Vereinheitlichung der Vorgehensweise bei den vielen KT, mit ihrem unterschiedlichen Niveau und Umfang. Sie haben alle ihre Anwendungsmöglichkeit und verändern sich auch nicht qualitativ, wenn sie optimal aufbereitet sind.

Allerdings sind KT davon auszunehmen, die die auf eine Präzisierung der Aufgabenstellung verzichten, diese nutzen ca. die Hälfte des Potentials von KT nicht und verfehlen gegebenenfalls sogar das richtige Ziel. Diese müssten folglich qualifiziert werden. Auch kann geschlussfolgert werden, eine ständige quantitative Erweiterung („n“-Vorschriften, Regeln, …) einer KT mit vielen Vorschriften, Schritten bringt keinen Effekt der über „n+1“ hinausgeht. Oft ist n schon zu groß für eine rationelle praktische Nutzung für den Einzelschritt im Problembearbeitungsprozess.

Aber Sprache und Darstellung und die gesamte Pädagogik für Aus- und Fortbildung sind heute noch unzureichend gelöst plus das Durcheinander im Begriffssystem. Letzteres wurde bei der TRIZ-Anwendung in einer VDI–Norm (Problemlösen mit TRIZ Blatt 1: Grundlagen und Begriffe sowie Blatt 2 und 3 VDI 4521) gelöst, wenn auch die kostenbelastete Weitergabe (ca. 400 €) offensichtlich die Verbreitung deutlich hemmt.

Daraus der Schluss: Mit viel Aufwand und einer leistungsstärken Organisation (VDI = Verein Deutscher Ingenieure) war/ist das möglich. Was ist noch an potenziellen Veränderungen zu nennen?

In [3] Stanke/Koch“50 Jahre Systematische Heuristik“ LIFIS 2012 werden Anwendungsfälle beschrieben, die eine ganzheitliche Gestaltung kreativer Problemlösungsfälle unter günstigen Bedingungen erfolgreich versuchten. Mit [4] und [5] liegen deutlich umfassende Beschreibungen des innovativen Problembearbeitungsprozesses zusätzlich zu o.g. VDI-Norm vor. Da auch zur Teamgestaltung, zu psychologischen u. ä. Effekten in z.B. [3] und [5] berichtet wird und andere Veröffentlichungen (z.B. [6], [7], [10] u.a. zunehmend das Ganzheitliche von Innovationen in den Blickpunkt nehmen, steigen die Chancen auf eine Variante aus der Gruppe C, wenn alles optimal zusammengefügt werden könnte! Dann wäre eine für Innovationen günstigere Situation bezüglich wirksamer Unterstützung für kreative Lösungen möglich.

Theoretisch müsste sich die neu gegründete staatliche „Agentur für Spruchinnovationen“ Leipzig für ein solches Projekt stark machen, aber leider sieht das Geschäftsmodell so aus, dass die Agentur auf die wartet, die die Ideen generieren, und sie dann fördern will, aber selbst nicht aktiv Kreativitätsförderung betreiben soll.

Da die Anforderungen an eine Lösung im Sinne der Gruppe C sehr hoch, komplex, arbeitsreich sind und anfordernd bezüglich der Integration der vielen noch sehr verschiedenen Ansätze, erscheint dem Autor eine sehr leistungsstarke und führungswillige Kapazität zur Lösung als nötig. Erstrebenswert und für die aktuelle Situation hier im Land eher heute als morgen. Dann könnte die Innovationskraft deutlich zu nehmen, weil die bei einfachen KT benannte Begrenzung deutlich überschritten werden könnte. Es wäre dann ein „Fachmethodik für Innovationen“, die in jede Lehre der anderen einschlägigen Fachmethodiken mindestens mit ihren Anschlussbedingungen einzufügen wäre.

Soweit der optimistische Ausblick, was möglich erscheinen könnte, bei einer neuen Qualität der Unterstützung des kreativen Problembearbeitungsprozesses. Da die Gesamtsituation für einen Abstieg Deutschland und Europas zunehmend kritischer wird, könnten die Chancen für eine Veränderung wahrscheinlicher werden (französische Präsident: Innovationen für Europa), statt mit Spionagevorwürfen auf das weltweit weit führende Land bei Patentanmeldungen (weit über1,2 Mio./a gegenüber D mit 50 000) vom Rückstand abzulenken.

Die Suche nach KT für den „kreativen Kick“, dem „Stein der Weisen“ ist etwas anderes, diese wird wohl Hobby bleiben. Zwar gab es dafür in den letzten 2000 Jahren keine erkennbare Chance und selbst beim heutigen Wissensstand mit KI nicht, weil dafür eine grundsätzliche Klärung des ‚kreativen Kicks‘ durch die Forschung fehlt.

Auch das kann im weiterem erläutert werden, wozu ebenso wie zu den Aussagen zu den Grenzen und Möglichkeiten das Modell des “Denkvorgangs nach Kahneman“ dienen soll.

————————————

5. Anhang: Zum Kahnmanschen Modell

Zu diesen Aussagen lohnt es sich, den bisher bekannten Vorgang einer kreativen Lösung zu betrachten, wenn das eingängige „Modell von Kahneman“ [8] zutreffend ist. Zu diesem Vorgang lässt sich davor noch darstellen:

Bisher kann und soll durch die verschiedensten KT (Vorgehensweisen, Empfehlungen (gar Regeln) und Methoden) der Wirkungsgrad der geistig, schöpferischen Arbeit– denken, entwerfen, suchen, modellieren, berechnen, probieren, testen, usw. – der kreativ Tätigen, z.B. der Erfinder bzw. des/der mit dem Erzielen eines kreativen Ergebnisses Befassten, in der Regel erhöht werden. Dabei sind die verschiedenen Vorgehensweisen und Methoden der KT mehr oder weniger geeignet, originelle kreative Ergebnisse nahe zum ‚kreativen Leisten‘ zu gene-rieren, ohne diese in der anspruchsvollen (radikale Innovationen) Form dabei selbst zu errei-chen, aber doch so vorzubereiten, dass der Erfolg wahrscheinlicher wird, und ab und an ein folgender „kreative Kick“ dann den erwünschten Erfolg schafft. Auch für die erfolgreichsten KT ist es nicht gelungen – von den Optimierungen als innovative Leistungen niedrigeren Niveaus abgesehen -, das eigentliche „kreative Leisten“ zu determinieren oder wenigstens nachvollziehbar dokumentieren zu können, obwohl seit über 2000 Jahren Anstrengungen in dieser Richtung verlaufen.

Offensichtlich sind u. a. die Originalität und Spezifik der Ergebnisse außergewöhnlicher Kreativität – um die geht es hier in der anspruchsvollsten Form und zwar auf dem Gebiet von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft, weniger um künstlerische Kreativität oder gar um Alltagskreativität (vgl. 2) – auch die Gründe, dass diese zu einmaligen Ergebnissen hohen Niveaus führenden letztlichen Vorgänge konkret nicht beobachtbar und damit nicht nachvollziehbar beschreibbar sind. Das verhindert die nachvollziehbare Erfassung dieses Schrittes grundsätzlich.

Der ”kreative Schluss“ ist offensichtlich selbst dem jeweiligen Erfinder- oder Kreativitäts-Autor mit dem Wechselspiel zwischen der Suchfrage bis zum Generieren und Erkennen einer innovationsträchtigen Idee nicht genügend zugänglich, um ihn gut nachvollziehen, darstellen und so erfassen zu können.

Die Vorgänge zu dem Phänomen dieser entscheidenden Phase der kreativen Lösungsfindung werden im Folgenden mit einem bemerkenswerten Modell von Kahneman betrachtet. Kahnman erklärt da ein ”Funktionieren des Wechselspiels von System 1 und 2“ beim menschlichen Denken. Dazu sei etwas ausgeholt aus der Rezension zu Kahneman in 2 bzw. 3.

„System 1 (das schnelle Denken) hat die angeborene Fähigkeit … unsere Umwelt wahrzu-nehmen, auf Gefahren schnell zu reagieren, Verluste zu vermeiden, … unsere Aufmerksamkeit durch Aktivierung von System 2 (das langsame Denken) zu wecken – und auch durch langes Üben automatisierte Routinen auszubilden. Es kann Assoziationen zwischen Vorstellungen bilden, kann lesen und Nuancen sozialer Situationen verstehen. Das Wissen ist im Gedächtnis gespeichert und wird ohne Intension und ohne Anstrengung abgerufen.

Das System 1 arbeitet „automatisch“, ohne uns bewusst zu sein. Das unwillkürliche System 1 … erzeugt erstaunlich komplexe Muster von Vorstellungen, aber nur das langsamere System 2 kann in einer geordneten Folge von Schritten Gedanken konstruieren. …

System 1 arbeitet automatisch und schnell, weitgehend mühelos und ohne willentliche Anstrengung. … System 2 lenkt die Aufmerksamkeit auf die anstrengenden mentalen Aktivitäten, … darunter auch komplexe Berechnungen, Modelle, gedankliche Experimente …

Wenn wir an uns selbst denken, identifizieren wir uns mit System 2, dem bewussten, logisch denkenden Selbst, das Überzeugungen hat, Entscheidungen trifft und sein Denken und Han-deln bewusst kontrolliert.“ [8, Kahneman, D.: Schnelles Denken, langsames Denken. Siedlerverlag München 2012, S. 33]

„System 2 kann die Kontrolle übernehmen, indem es ungezügelte Impulse und Assoziationen von System 1 verwirft oder hervorhebt [als bedeutsam erkennt!]. System 2 erfordert Aufmerk-samkeit für seine Aktivität. Ist die gestört oder ist es überlastet, entstehen Fehler. [Es gibt ein Aufmerksamkeitsbudget!]”. Eine enge, zu „intensive Konzentration auf eine Aufgabe kann Menschen blind für Stimuli machen, die normalerweise die Aufmerksamkeit erregen.“ [ebenda, S. 36].

„System 1 und 2 sind immer aktiv; System 2 normalerweise im Modus geringer Anstrengung mit nur einer Teilkapazität. System 1 liefert Vorschläge für System 2, Muster, Eindrücke, Intensionen, Absichten und Gefühle. Unterstützt System 2 diese Eindrücke und Intensionen, werden sie zu Überzeugungen und willentlich gesteuerten Handlungen. System 2 kann logisch denken und so Vorschläge von System 1 überprüfen, was es aber nicht immer tut [”ist faul“, ebenda, S. 61], sondern der intuitiven Aussage von System 1 ”vertraut“.

Normal akzeptiert System 2 alle Vorschläge von System 1. Gerät System 1 in Schwierigkeiten, fordert es von System 2 eine genauere Verarbeitung an, die das Problem möglicherweise lösen könnte. System 2 wird auch mobilisiert, wenn es gegen das ‚Weltmodell‘ von System 1 verstößt [ebenda, S. 38], wenn es z.B. ”hüpfende Lampen“ sieht.

Überraschung aktiviert Aufmerksamkeit und damit System 2. Dieses ist auch für die ständige Überwachung des Verhaltens zuständig, also, dass man höflich bleibt, auch wenn man Wut hat. … der größte Teil dessen, was Sie (Ihr System 2) denken und tun, geht aus System 1 hervor, aber System 2 übernimmt, sobald es schwierig wird, und es hat normalerweise das letzte Wort.

„Die Arbeitsteilung zwischen System 1 und System 2 ist höchst effizient: Sie minimiert den Aufwand und optimiert die Leistung. Diese Reglung funktioniert meistens gut, weil System 1 im Allgemeinen höchst zuverlässig arbeitet: seine Modelle vertrauter Situationen sind richtig, seine kurzfristigen Vorhersagen sind in der Regel ebenfalls zutreffend, und seine anfänglichen Reaktionen auf Herausforderungen sind prompt und im Allgemeinen angemessen. Die Leistungsfähigkeit von System 1 wird jedoch durch kognitive Verzerrungen beeinträchtigt, systematische Fehler, für die es unter spezifischen Umständen in hohem Maße anfällig ist [ebenda, S. 38]. So unterliegt es Täuschungen, Illusionen, dem Einfluß von Priming, der Wiederholung u. a.

Assoziationsmaschine

System 1 verfügt über die nicht willentlich herbeigeführte Assoziationsmaschine, die die zu einem Kontext bei uns im Gedächtnis vorhandenen Vorstellungen aufruft, von denen uns dabei nur ein Bruchteil bewusst werden, aber zu dem Kontext potentielle Antworten bereitstellen kann.

Damit kann geschlussfolgert werden, die für einen Kontext von der Assoziationsmaschine des System 1 zur Auswahl für System 2 bereitgestellten ”Muster“ sind unwillkürlich entstanden. Denn nur System 2 ist uns willentlich zugänglich. System 1 arbeitet automatisch, kann nicht abgeschaltet werden und ist unwahrscheinlich schnell. Z.B.: Sie öffnen die Augen und das 2-D-Bild Ihres Augenhintergrundes wird vom System 1 sofort in ein 3-D-Bild des betrachteten Raumes umgewandelt, wo jedes Objekt seinen Platz mit allen Raumbeziehungen hat (vor-, über-, neben-, nacheinander, …), jedes zugleich als bekanntes oder unbekanntes Objekt konkret identifiziert und noch eine Einschätzung der Raumsituation (normal, verschmutzt) mit Handlungsempfehlung (”alles ok“) gegeben wird. Das ist ”das, was wir normalerweise nennen als bewusstes Sehen, das sich vor Augen halten, die Vorstellung und als intuitives Denken verstehen bzw. empfinden“ [nach ebenda, S. 31].

Und von dieser Assoziationsmaschine werden offensichtlich auch die „Anregungen“ geliefert, die – wenn sie vom System 2 aufgegriffen werden – zu den gesuchten Ideen (kreativer Kick) werden können. Dabei lässt die Vorgeschichte des „Füllens“ der unbewussten Assoziationsmaschine (Gedächtnis) einen gewissen Einfluss vermuten, je umfangreicher und zutreffender diese Vorgeschichte (angehäufte Erkenntnisse, Erfahrungen, Experimente, …) sei, umso mehr und eventuell sogar zielnäher könnten geeignete „Anregungen“ von ihr geliefert werden. Diese Vermutung scheint der nennenswerte Einfluss zu sein, der bewusst und längerfristig geliefert werden kann, um die unwillkürliche Assoziationsmaschine im Sinne einer angestrebten Lösung zu ‚lenken’. Vielleicht kommt daher die Aussage, ‚er ging mit der Idee lange schwanger’. Da könnte eine optimale Folge von Programmschritten einer KT durchaus auch hilfreich sein unter der Beachtung, dass System 1 willentlich nicht zugänglich ist, aber evtl. vorher mit Wissen, Vorgehensweisen u. ä. gefüttert worden sein kann. System 1 kann trainiert werden. Also System 1 ist im Moment quasi nicht beeinflussbar, aber System 2 könnte vorsorgen. Dabei könnten KT helfen. Darauf zielen aber kaum KT.

Klaus Busch schreibt aus der Analyse mehrerer Erfindungsabläufe in seinem Kommentar zum Entwurf des Beitrages [9]: „Also zusammengefasst:

Wir benötigen nach meiner Meinung keine speziellen/ spezifischen KT für den „kreativen Kick“.

Wir benötigen zum Fördern origineller Ideenblitze

- eine breite Wissensbasis (besonders auch über das jeweilige Fachwissen – auch Unterrichtsfach-Wissen – hinaus),

- ein (kontinuierliches, in der Kindheit beginnendes) Training schöpferischer Lösungswege (damit wichtige Relationen, also Nervenverbindungen längerfristig und in Abhängigkeit der Anwendungshäufigkeit geschaltet werden); dazu ist auch eine gründliche und gefestigte Methodenkenntnis erforderlich und

- wir brauchen eine Motivation (ein Fordern!) zum schöpferischen Denken und Arbeiten.“

Wenn System 2 eine Idee als vermeidliche Lösung erkannt hat (wie?), beginnt der Erkenntnisprozess, der Erfolgschancen für die Problemlösung verspricht.

Es kann aber auch eine weitere Einschätzung aus der nachfolgenden Situation geschlussfolgert werden: Während das System 1 rasend schnell viele Muster entwirft, auch unsinnige bis evtl. kreative, muss das System 2 erfolgsträchtige Muster erkennen. Wie das erfolgt ist unklar, denn dieses erste Erkennen erscheint fast anspruchsvoller als das Generieren der Idee selbst, erfordert Voraussicht, kreative Vorstellungen/ Muster, internes Wissen und interne Erfahrungen usw. Dabei könnte wieder das System 1 die Vorgaben liefern. Sich diese Muster vorstellen zu können und sie zu beurteilen, ist System 2. Es müsste mit seinen Mitteln auswählen und nachvollzieh-bar fixieren, was als kreative, innovationsträchtige Lösung durchgehen könnte –also sie voraus-schauend in ihrer künftigen Bedeutung erkennend. Bei diesen beiden meist sehr schnellen kurzzeitigen Vorgängen haben KT wohl nur begrenzten Einfluss, wohl aber im Laufe des Prozesses durch Wiederholung, Lernen, neue Ansätze usw., also „Qualifizierung“ der System 1 und 2.

Hierbei könnte ein Bezug zu KT schon Bedeutung haben. Denn sowohl System 1 (KT könnten Anregungen beim Musterentwurf leisten) als auch System 2 (KT könnten Mittel zum Erkennen („Aha“) des Ziels der Aufgabenstellung und zur Auswahl geeigneter Muster, z.B. durch vorherige Präzisierung der Anforderungen an eine Aufgabenstellung leisten) könnten so unterstützt werden. Während System 2 z.B. so durch klarere problemgerechte Aufgabenstellungen mit deren Kriterien, Erfahrungen und Wissen die geeignete Lösung besser erkennen und die Auswahl evtl. erleichtern kann, könnte durch das schon benannte Manövrieren3 – also Springen zu alternativen oder ergänzenden Anregungen, zum ‚Idealen Endresultat’ oder zum ‚Unerwünschten Effekt’, zu den ‚Altshullerschen kleinen Männeln’, zur Widerspruchsformulierung und vielen anderen Anregungen von KT – die Assoziationsmaschine gar manipuliert oder einfach weiter angetrieben werden. Das wäre der Sinn des ‚Manövrierens’ [3, S. 206] bei der Programmabarbeitung und einer der Einflüsse der KT, der eine Leistungssteigerung konkret hervorbringt. Wenn das im Moment des „kreativen Kicks“ nicht so wahrscheinlich erscheint, dann aber sicherer als Lerneffekt, als Training. Etwas was kaum KT bisher vorsehen, wie schon oben gefordert.

Für eine Anwendung der Kreativitätstechniken spricht auch die Aussage [8, S. 50] ausgehend von dem allgemeingültigen Gesetz des geringsten Aufwandes für kognitive wie auch für physische Anstrengungen: „Je mehr Geschick man bei der Lösung einer Aufgabe entwickelt, umso weniger Energie muss man für sie aufwenden … dass sich das mit einer Handlung verbundene Aufmerksamkeitsmuster mit der Fertigkeit verändert. … Begabung hat ähnliche Wirkungen. Hochintelligente Menschen lösen die gleichen Probleme müheloser …“ [ebenda, S.50]. Das spricht für die konsequente Nutzung von Kreativitätstechniken, die ein ”optimiertes Geschick“ für die Lösung der jeweiligen Aufgabe anbieten!

Soweit der Rückgriff auf Kahneman und den Zusammenhang mit KT.

Gelingt die Aufklärung des ‚kreativen Kicks‘?

Das potentielle und reale Zusammenwirken von System 1 und 2 ist offensichtlich für den Menschen sehr vorteilhaft, aber für die Aufklärung des kreativen Schlusses (des kreativen Kicks), das Erfassen des kreativen Kerns ein bedeutendes Hindernis, an dem sich auch die Digitalisierung die Zähne/Bits ausbeißen wird, wenn – wie oben erläutert – gilt: ”System 1 liefert Vorschläge für System 2, Eindrücke, Intensionen, Absichten und Gefühle. Unterstützt System 2 diese Eindrücke und Intensionen, werden sie zu Überzeugungen.“ Danach wäre die Quelle einer kreativen Idee grundsätzlich im schnellen System 1 angesiedelt, das uns willentlich nicht zugänglich ist, und sie braucht zum Erkennen das Zusammenspiel mit System 2.

Daraus ließe sich der Schluss ziehen, wir wissen nicht wie das System 1 (die Assoziationsmaschine) konkret arbeitet – also Vorschläge generiert, denn die Arbeit des System 1 ist nicht beobachtbar, also ist für den Computer – auch für die sogenannte KI (künstliche Intelligenz) ein anderes Vorgehen nötig als eine Simulation (die wir gar nicht im Original erfassen können) des in unserem Kopf ablaufenden kreativen Prozesses.

Es kann weiter gelten: ein tatsächlich integriertes Zusammenwirken von Mensch und Computer beim kreativen Kick erscheint unwahrscheinlich, weil das ‚unwillentliche’ Wirken von System 1 keinen Anschluss zum Computer bietet. Würde der Computer die Arbeit einer Assoziationsmaschine übernehmen, könnte – wenn aufgeklärt ist, wie das Erkennen und Bewerten einer ‚solchen Anregung’ als Basis der kreativen Idee funktioniert – er auch die Auswahl/Bewertung der Anregungen simulieren. Das erscheint insofern als möglich, weil das vom willentlich zugänglichen System 2 zu leisten wäre. Da könnte das Bewerten kein so großes Hindernis sein, wohl aber das Erkennen, das nicht nur logischen Schritten unterliegt (ist nicht einfach vorstellbar, wie das Erkennen funktioniert). Es sei an die Lullus-Maschine (s. unten) erinnert, selbst wenn diese einfache Assoziationsmaschine die Folge ‚E= m x C²‘ schreibt, würde wohl zum Erkennen der tatsächlichen Bedeutung dieser Folge auf dieser Ebene mindestens wieder eine Assoziationsmaschine benötigt, sonst gibt es keine treffende Bewertung für die bloße Symbolfolge. Damit sind wir wieder auf dem Stand vom Anfang, dass das „Erkennen“ offensichtlich auch einen Implus von System 1 braucht, diesmal bezüglich der Bedeutung des vorgelegten Musters. Ein langer Weg bevor die KI sich dem Erfinden, der Kreativität, nähern könnte!

Allerdings gilt es zu beachten: die Leistungsfähigkeit von System 1 beruht auf der Vorgeschichte (Erleben, Erfahrung, Ausbildung, Wissenserwerb, Assoziationsversuche, …) einer (!) betreffenden Person. Da kann ein Computer wohl mehr verarbeiten, aber bei System 2 versagt er (noch?), denn er müsste „erkennen“ können, ob das vorgelegte Muster z.B. eine gesellschaftliche Relevanz (kreative Lösungsidee) haben könnte. Hier ist uns der dazu nötige Erkennungsprozess des Systems 2 auch nicht klar.

Wenn wir keine Chance sehen, den (unbewussten) Vorgang im System 1 zu beschreiben, zu erfassen und den Vorgang im System 2 bisher im entscheidenden Detail (”Das Verstehen, das Erkennen der ‚tatsächlichen kreativen‘ Anregung aus der Fülle des Angebotenen“) nicht konkret (für den Menschen) bestimmen können, sind die Hoffnungen, sie technisch nachvollziehen zu können, sehr gering. Dann bliebe z.B. doch, für „Kreativität aus dem Computer“ zu versuchen, einen grundsätzlich anderen Weg zu gehen als ihn der Mensch geht. Wäre das nachdenkenswert (wie es Lullus mit seiner Vorrichtung schon versuchte. Vgl. Stanke, K.: Handlungsorientierte Kreativitätstechniken. ebenda S. 13) oder nicht?

Trotz dieser Unbestimmtheiten spricht für KT und gegen ein alleiniges Vorgehen nach dem Prinzip Versuch und Irrtum und/oder ein spontanes, generell intuitives Vorgehen (weil vielleicht auch die ‚Assoziationsmaschine so anregt werden könnte?), dass mit KT deutlich zielgerichteter, eben systematischer gearbeitet werden kann. Außerdem ist im kreativen Prozess schon ein intuitiver Anteil „nicht willentlich“ erreichbarer Bestandteile enthalten.

Also, der Ansatz der Idee entsteht ohne willentlich beeinflusst werden zu können im System 1, nachdem mit KT das Feld für die Ideenproduktion (‚Vorschläge’) von System 1 evtl. breiter aufgespannt werden konnte und das System 2 empfänglicher „gemacht“ wurde durch klarere Aufgabenstellungen. Entscheidend ist, dass ein Ansatz einer Idee (‚Vorschlag’) durch das System 2 als tragfähig erkannt wird, um ihn dann mittels der logischen Operationen (z.B. systematisches Prüfen der Vorgaben, …) bewusst zur Idee zu entwickeln.

Aus diesen Überlegungen resultiert die Empfehlung, nicht zu viel Kapazität für den Versuch zu verwenden, den Vorgang des Menschen beim kreativen Kick für den Computer zugänglich zu machen, dafür mehr Kapazität – oder überhaupt welche – um das ”Manövrieren“, das flexible, schöpferische Arbeiten mit Methoden und ihrer ”Verinnerlichung“ besser aufzuklären.

Diese Empfehlung aus den Überlegungen zum ‚Kahnemanschen Modell’ liegt darin begründet, dass das Wechselspiel von System 1 und 2 von Kreativitätstechniken unterstützt werden, aber nicht ersetzt oder irgendwie vorgegeben werden könne, da die tatsächlich entscheidenden Vorgänge als unbewusste Vorgänge für eine kreative Lösung nicht beobachtbar und beschreibbar sind.

Also sollten auch keine Anstrengungen unternommen werden, durch zu viel vorgegebene, aber letztlich mit Pseudo-Wirkung versehene Vorschriften, Regelungen und Komplexität – statt Unterstützung und Anregung – Reglementierung zu produzieren. Daraus resultiert der Hinweis vorn, KT nicht zu sehr komplex zu gestalten, so dass der Souverän den Durchblick verlieren könnte.

Hier bietet es sich an zu „Intuition“ noch eine Kommentierung zu gegeben: Lt. Duden ist Intuition eine „Eingebung, ein ahnendes Erfassen, eine unmittelbare Erkenntnis“. Umgangs-sprachlich wird sie mit „Eingebung“ identifiziert, teils sogar von außen oder einem höheren Wesen. Sicher gibt es auch äußere Faktoren der Anregung, aber nach vorstehenden ist die kopfeigene „Assoziationsmaschine“ die Quelle für den Ideenansatz. Es braucht keine Verklärung dieses Vorgangs und schon gar nicht der Betonung eines intuitiven Vorgehens bei einer KT. Das wendet sich nur gegen die – weil auch unbequeme – aber logisch letztlich einzig richtige konsequente rationale methodisch-systemwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise und eine rationelle Systematik der KT- Anwendung. Es braucht keine Betonung, dass beim ‚kreativen Kick‘ „nicht willentlich erreichbare“ Bestandteile eine reale Bedeutung für das kreative Ergebnis haben, die in der Natur des Menschen liegen und ihm das Primat für die kreative Leistung sichern. Auch wenn es nicht einfach zu erfassen und verstehen ist, so ist es doch gut so.

6. Zusammenfassung

Kt wurden in ihrer Wertigkeit eingeschätzt. Das ermöglicht, sie besser zu beurteilen, die Anwendung zu fördern, aber auch Illusionen zu begegnen. Zu gleich hilft die Gruppenbildung leistungsfähigere „Systeme mit KT“ zu benennen und so erweiterte Nutzungsmöglichkeiten besser einzuordnen, neue Erweiterungsmöglichkeiten zu erkennen und Zukunftsaufgaben zu formulieren.

KT sind nützlich und sollten mehr angewandt werden. Hier versagen (aus Überheblichkeit?) viel zu viele Ausbildungseinrichtungen; meist wohl bloß, weil die KT ‚mehr allgemeingültig‘ und nicht so fachspezifisch sind.

Es gibt genügend KT, wenn auch nicht alle optimal sind, aber auch deren Anwendung ist besser als ohne KT zu arbeiten.

KT haben ein begrenztes Steigerungspotential bezüglich der Effektivität, aber nicht ‚KT zu verbessern‘ ist der Schwerpunkt, sondern sie trotzdem anzuwenden. Es ist nichts Besseres für gedankliche Prozesse da!

20 …60 % Kreativitäts– und Effektivitätssteigerung bei Denkprozessen in Forschung und Entwicklung sind ein riesiges Potential was genutzt werden muss. Es gibt genug ungelöste, anspruchsvolle Aufgaben dafür.

Für deutlich leistungsfähigere Innovationsmethodiken nach Gruppe 3 sind viele der nötigen Bedingungen und schon vorhandenen Bestandteile benannt. Es fehlt z. Z. eine leistungs-fähige Kapazität zur qualitätsgerechten Erarbeitung trotz bedeutendem Bedarfs.

Die Suche nach einer KT-Methode für den „kreativen Kick“ – bei manchen KT-Entwicklungen vermutbar – bringt auf absehbare Zeit nicht mehr als die Suche nach dem „Stein der Weisen“.

7. Literatur

[1] IHK Industrie und Handelskammer Hannover, Christian Treptow: „Methoden und Techniken für kreative Lösungen“ Ein Merkblatt über verschiedene Kreativitätsmethoden und -techniken der Industrie- und Handelskammer Hannover 2019. www.hannover.ihk.de; Stichwort „Kreativitätstechniken“

Dort werden in drei Gruppen ca. 40 als Kreativitätstechniken bezeichnete Vorgehensweisen kurz beschrieben:

1. Intuitive Kreativitätstechniken und Kreativitätsmethoden:

Analogietechnik Bionik Bisoziation Brainstorming CATWOE Force-Fit-Spiel Galeriemethode Gemeinsames Notizbuch Inspirationslotto Kartenabfrage Kopfstandtechnik Kreatives Schreiben Methode 6-3-5 Mind Mapping Negativkonferenz Pinnwandmoderation (Metaplan-Technik) Provokationstechnik Reizwortanalyse Semantische Intuition SIL-Methode Synektik Unbekannt-Fragen Zufallstechniken

2. Auswahl diskursiver Kreativitätstechniken und Kreativitätsmethoden

Funktionsanalyse Kraftfeldanalyse Morphologische Analyse Nebenfeldintegration Osborn-Checkliste Problemlösungsbaum Progressive Abstraktion SCAMPER bzw. SCAMMPERR Ursache-Wirkungs-Diagramm Lean Running

3. Kombination aus intuitiven und diskursiven Ansätzen:

[1] „6 – Hüte“ – Methode ARIZ Conjoint-Analyse Creative Problem Solving Invention by Selection and Conversion customer process monitoring Delphi-Methode Innovations-Roadmap Open Space Technologie Design Thinking Tilmag-Methode TRIZ ASIT-Methode Walt Disney Methode Wertanalyse Zukunftswerkstatt Stage-Gate-Modell

[2] . Hubka, V. (Hrsg.): Bibliographie des Konstruktionsgebietes (WDK 2a und 2b). Zürich: Heuristika, 1982/83 Hubka listet dort über 1000 Kreativitätstechniken auf.

[3] Stanke/Koch: 50 Jahre Systematische Heuristik. LIFIS 2012

[4] Koch: Methodische Grundlagen des kreativen, innovativen Problem-Bearbeitungsprozesses. LIFIS 2023

{5] Busch, Busch, Heyse, Nobach: Methodik der Innnovation. SpringerGäbler 2023

[6] Eckert, Innovationskraft steigern mit LOBIM© – Eine praxisnahe Methodenkopplung von TRIZ und Bionik. Rennigen: expertverlag 2017

[7] Simschek, Roman; Kaiser, Fabian: DESIGN THINKiNG. Innovationen erfolgreich umsetzen. UKV Verlag München 2019

[8] Kahneman, D.: Schnelles Denken, langsames Denken. Siedlerverlag München 2012, S. 33

[9] Busch, Klaus: „Stein der Weisen“ Kommentar zum Entwurf dieses Beitrages 2024

[10] Stanke, K.: Geht kreative Kooperation der Experten? Was methodisch oder überhaupt tun, um bei Kreativitätstechniken eine größere Einheitlichkeit oder eine gemeinsame Basis zu finden? Eine Gedankenskizze in www.kreativität-techiken.de/Beiträge 2023

Klaus Stanke, im Juni 2024

Fußnoten

1 Somit kann z.B. auch die Effektivität mit und ohne KT eingeschätzt werden, wenn auf einmal KT genutzt werden.

2 bzw. 3 siehe hierzu bei www.problemlösendekreativität.de oder www.kreativität4punkt0.de

4 Es sind Schätzungen; die Quantifizierung ist für eine Wertung ‚besser‘ verwertbar als solche relativ unverbindlichen qualitative Aussagen wie: „besser,“ „ergiebiger“, „mit breiterer Leistungsbilanz“, ….

KATEGORIENUNCATEGORIZEDSCHLAGWÖRTER GRENZEN VON KT; MÖGLICHKEITEN DER KT; KREATIVITÄTSTECHNIKEN (KT)

*Siehe dazu „www.problemlösendekreativität.de“

Zu 1: Unser Statement zu: Kreativität, außergewöhn-licher Kreativität und problemlösender Kreativität.

Das Bild von den drei Hagebutten (von KPH) soll die drei Stichworte des Beitrags symbolisieren, die für Ihre Zusammenhänge und Unabhängigkeiten stehen.

Zur Zeit ist der wichtige Beitrag auf der Seite ‚Problemlösen‚ wiedergegeben: „Statement: Kreativität, Außergewöhnliche Kreativität; Problemlösende Kreativität“ hier kurz die Einordnung“

Unser Statement zu „problemlösende Kreativität“: Kreativität, außergewöhnliche und problemlösende Kreativität

Kreativität hat für die Gesellschaft eine überragende Bedeutung. „Es besteht kaum bei jemanden Zweifel darüber, dass unsere Kulturleistungen und die Errungenschaften des modernen Lebens Ergebnisse höchst intellektueller und kreativer Begabungen sind. … Jedes Gemeinwesen sollte deshalb bestrebt sein, solche Begabungen aufzuspüren und sie in eine positive Richtung zu steuern, damit sie nutzbringend eingesetzt werden können.“ [He 1, S. 88].

Nur mit neuen Lösungen und Innovationen lassen sich Zukunftsaufgaben wie Nahrungs- und Energieversorgung der ganzen Welt, Umweltstabilisierung u. a. bewältigen. Immer mehr hängt die Leistungsfähigkeit weltweit von den kreativen Fähigkeiten ab. Da diese sich nicht ohne „Zutun“ von selbst im genügenden Maße entwickeln und nutzen lassen, ist einfach viel mehr zur Förderung von Kreativität zu leisten. Nur so kann es gelingen, dass weiter genügend Lösungen mit hohem Anspruch bereitstehen, um diese als Innovationen umsetzen zu können. Das bedingt, dem Verständnis der Kreativität mehr Aufmerksamkeit zu geben, um sie zielgerichtet fördern zu können.

Vgl. dazu auch Mehlhorn, J.: Vorwort zum Jahrbuch der Kreativität 2014 [Me 1, S. 5-9].

Mit diesem Statement soll ein konstruktiver Blick auf die Problemsituation zu oben genannten drei Begriffen helfen, diese etwas näher aufzuschließen. So soll beigetragen werden, für die hoch wirksamen Formen der außergewöhnlichen und problemlösenden Kreativität die Kreativitätsförderung und -anwendung zu verstärken.

Beitrag selbst siehe bei Analysemethoden.

2 . Beitrag

von Dietmar Zobel

Problemlösende Kreativität mit System

zum Systembegriff.

„Hochwertige kreative Lösungen im Bereich von Wissenschaft und Technik erforderten stets – und erfordern noch heute – Phantasie und Intuition. Allerdings sollte der Kreative nicht einfach „ins Blaue“ hinein arbeiten, sondern unbedingt die Möglichkeiten nutzen, die ihm von den modernen Kreativitätsmethoden eröffnet werden. Der Widerspruch zwischen den Begriffen „Intuition“ und „Systematisches Vorgehen“ erweist sich dann als nur scheinbarer Widerspruch. Viele Kreative wissen inzwischen, dass methodische Hilfen die Kreativität nicht etwa ausschalten, sondern sie vielmehr auf Erfolg versprechende Lösungen lenken.

So sind wir denn heute nicht mehr auf Zufälle oder den so genannten „göttlichen Funken“ angewiesen. In den letzten Jahrzehnten wurden beispielsweise die Methoden des Brainstorming, der Morphologie, der Bionik und der Synektik zu einem beachtlichen Stand entwickelt. Jedoch arbeiten diese in der Kreativitätsliteratur und den einschlägigen Seminaren bevorzugten Methoden nicht genügend systematisch. Das intuitive Element wird überbetont, und die Fülle der so erzeugten Ideen führt – insbesondere beim Brainstorming – zu einem neuen Problem: bin ich – auch nach Anwendung einschlägiger Bewertungsverfahren – wirklich sicher, die allerbeste Idee für die weitere Bearbeitung ausgewählt zu haben?

Wünschenswert wäre demnach eine komplexe Methode, die – nach gründlicher Analyse der zu lösenden Aufgabe – nur wenige, dafür aber garantiert hochwertige, gewissermaßen vorgeprüfte, praxistaugliche Ideen liefert.

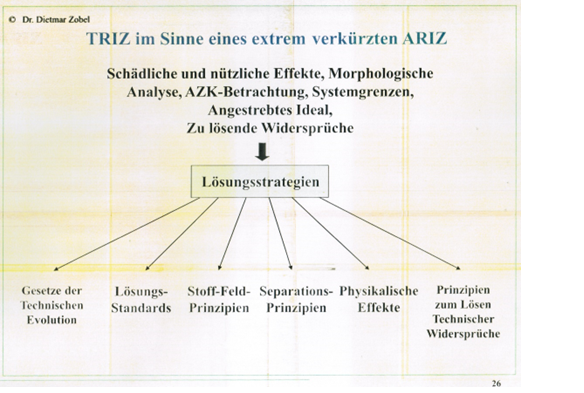

Es gibt einen solchen Denkansatz, der verlässlich, gleichsam auf einem Leitstrahl, von der richtig gestellten Aufgabe zum annähernd idealen Resultat führt. Diese noch immer viel zu wenig bekannte Methode beruht auf dem „Algorithmus zur Lösung erfinderischer Aufgaben“ (ARIZ) nach G.S. Altschuller, von ihm weiter entwickelt als „Theorie zum Lösen erfinderischer Aufgaben“ (TRIZ).

Dabei wird zunächst eine gründliche Stärken-Schwächen-Analyse des vorhandenen Systems vorgenommen, und zwar mit dem Ziel, den Kern des zu lösenden Problems herauszuarbeiten. Sodann wird das angestrebte Ideale Endresultat definiert. Es folgt die Formulierung der Widersprüche, die auf dem Wege zum Ideal zu überwinden sind. Schließlich werden verlässliche Lösungsstrategien (Prinzipien zum Lösen Technischer Widersprüche) eingesetzt. Entscheidend ist die Widerspruchsformulierung, denn eine jede – durch Optimieren nicht lösbare – hochwertige Entwicklungsaufgabe ist mit einer paradoxen Forderung verknüpft: etwas muss da und dennoch nicht da, heiß und zugleich kalt, offen und dennoch geschlossen sein (konventionelle Antwort: „Das geht nicht“ ).

Über eine Matrix werden nach Altschuller dann die zur Lösung des zunächst unlösbar erscheinenden Widerspruchs tauglich erscheinenden Prinzipien ausgewählt. Jedes Prinzip ist mit vielen Beispielen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten belegt, extrahiert aus Zehntausenden von Patentschriften. Die kreative Tätigkeit des Erfinders besteht nun in der „Übersetzung“ eines geeigneten Beispiels zwecks Schaffung eines im eigenen Fachgebiet neuen, in anderen Gebieten aber durchaus nicht neuen Mittel-Zweck-Zusammenhanges.

Außer den Prinzipien zum Lösen Technischer Widersprüche verfügt die Methode noch über weitere verlässliche Strategien: Standards zum Lösen von Erfindungsaufgaben, Physikalische Effekte, Stoff-Feld-Regeln, Separationsprinzipien zum Trennen bzw. Vereinigen einander anscheinend ausschließenden erfinderischen Forderungen.

Inzwischen gibt es moderne Computerprogramme zum TRIZ-System, die sich jedoch erfahrungsgemäß nur nach Erlernen bzw. Verinnerlichen der zugrunde liegenden Denkweise effektiv nutzen lassen.

Wir erkennen, dass es sich offensichtlich nicht nur um eine Erfindungs- sondern um eine übergreifend gültige bzw. universell nutzbare Denkmethode handelt. Hauptziel ist das Vermeiden von – häufig faulen – Kompromissen: gewöhnlich wird an einer Kennziffer ein bisschen herumverbessert, wobei nicht selten andere – ebenfalls wichtige – Kennziffern auf Kosten der verbesserten Kennziffer auf der Strecke bleiben. Das Resultat wird dann mit dem positiv besetzten Wort „Optimierung“ schön geredet. Methodischer Kernpunkt von TRIZ ist deshalb das Widerspruchsdenken: es sichert, falls ein System weiss und schwarz zugleich zu sein hat, dass nicht etwa grau herauskommt.

Wir erkennen, da es sich hier nicht um logische Widersprüche handelt, sehr deutlich die Nähe zur Hegelschen Dialektik (These, Antithese, Synthese). Dies wiederum erklärt die enorm anregende Wirkung einer derartigen Betrachtungsweise: viele Beispiele auf hohem (sinngemäß erfinderischem) Niveau finden sich in künstlerischen Darstellungen. Insbesondere gilt dies für Karikaturen. Deren Wirkung beruht geradezu auf der ungewöhnlichen Verknüpfung an sich ganz gewöhnlicher Sachverhalte, d.h. letztlich auf der Darstellung einer unkonventionellen Lösung dialektischer Widersprüche. Wir erkennen hier übrigens auch die Nähe zu ungewöhnlichen – und damit besonders wirksamen – Werbebotschaften. Im Management dürften über das Konventionelle hinausgehende, wirklich neue Lösungen wohl ebenfalls nur über die TRIZ-Strategie zugänglich sein.

Die Altschuller-Denkweise wurde in den letzten Jahren von vielen Autoren weiter entwickelt. Stellvertretend genant seien Terninko, Zusman und Zlotin, Linde und Hill, Herb, Herb und Kohnhauser, Livotov und Petrov, Orloff sowie Zobel. Letzterer hat inzwischen eine Reihe von Vereinfachungen, Ergänzungen, Erweiterungen, Veränderungen und Vorschlägen zur Verbesserung der Methodik eingebracht.

Sie seien hier kurz zusammengefasst:

# Aufbau einer Hierarchie der Prinzipien zum Lösen Technischer Widersprüche:

Universalprinzipien – minder universelle Prinzipien – für bestimmte Fachgebiete anwendbare Lösungsvorschläge.

# Neue Sicht auf die Umkehr- und die Analogieeffekte. Nachweis methodischer

Defizite bei Spitzenwissenschaftlern und berühmten Entdeckern. Praktische Empfehlungen zum generellen Einsatz des Umkehrprinzips sowie zum systematischen Denken in Analogien.

# Ausweiten der von Altschuller ursprünglich überwiegend maschinentechnisch

orientierten Beispielsammlung auf die Gebiete Chemische Technologie sowie Medizin und Medizinische Technik.

# Wichtige TRIZ-Bausteine als Elemente übergeordneten Denkens. Beispiele aus

den Gebieten Literatur, Karikaturen, Aphorismen und Werbung. TRIZ als universelle Denkmethode.

# Ein bisher noch nicht beschriebenes, universell gültiges Gesetz der Entwicklung

Technischer Systeme:

„Die Funktionsfähigkeit eines Systems wird primär nicht durch konstruktive Gesichtspunkte, sondern durch die sich aus dem Verfahrens-Funktions-Prinzip ergebenden Notwendigkeiten bestimmt“.

# Denkfelder und Ideenketten: Beispiele zur systematischen Mehrfach-Anwendung

ein und desselben physikalischen Effekts für analoge Lösungen auf sehr verschiedenartigen Gebieten. Verbindende Gemeinsamkeit ist die Nutzung des „Von Selbst“-Prinzips.

# Sieben Elementarverfahren, anwendbar sowohl in der systemanalytischen wie

auch in der systemschaffenden Phase.

# Vorschläge zur sinnvolleren Nutzung der „klassischen“ Kreativitätsmethoden unter

Einsatz der TRIZ-Denkweise.

# Anleitung zum Formulieren von Patentschriften unter konsequenter Verwendung

der widerspruchsorientierten TRIZ-Terminologie. Standardformulierungen für eine erfolgreiche Patentanmeldung.

# TRIZ-basierte Fragen als Instrumente zum Bewerten aktueller Verfahren und

Produkte, zum Beurteilen der Güte von Projekten sowie zum Bewerten des Niveaus neuer Lösungen.

# Ein großer Erfinder aus Sicht des Methodikers: die Arbeitsweise des Leichtbau-

und Flugzeugpioniers Hugo Junkers

Literaturquellen

[A1] G. S. Altschuller, Erfinden – (k)ein Problem ? Verlag Tribüne, Berlin 1973

[A2] G. S. Altschuller, Erfinden – Wege zur Lösung technischer Probleme, Verlag Technik, 2. Auflage Berlin 1986

[Zo2] D. Zobel, Erfinderpraxis – Ideenvielfalt durch Systematisches Erfinden, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1991

[L2] H.-J. Linde u. B. Hill, Erfolgreich erfinden – Widerspruchsorientierte Inno-vationsstrategie für Entwickler und Konstrukteure, Hoppenstedt Technik Tabellen, Darmstadt 1993

[T1] J. Terninko, A. Zusman u. B. Zlotin, TRIZ – Der Weg zum konkurrenzlosen Erfolgsprodukt. (Hrsg.: R. Herb). verlag moderne industrie, Landsberg/L. 1998

[H6] R. Herb, T. Herb u. V. Kohnhauser, TRIZ – Der systematische Weg zur Innovation, verlag moderne industrie, Landsberg/Lech 2000

[Or1] M. Orloff, Meta-Algorithmus des Erfindens, TRIZ – Kurs für Profis. Lege Artis M&V Orloff GbR, Berlin 2000

[Zo3] D. Zobel, Systematisches Erfinden – Methoden und Beispiele für den Praktiker. expert-verlag Renningen, 1. Aufl. 2001, 2. Aufl. 2002, 3. überarbeitete und erweiterte Aufl. 2004, 4. durchgesehene Aufl. 2006, 5. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. 2009

[Li2] P. Livotov u. V. Petrov, TRIZ Innovationstechnologie, Produktentwicklung und Problemlösung. Handbuch, TriSolver Cosulting, Hannover 2002

[Zo4] D. Zobel, TRIZ FÜR ALLE. Der systematische Weg zur Problemlösung. expert-verlag Renningen, 1. Aufl. 2006, 2. Aufl. 2007, 3. Aufl. 2011; neu 2018: 4. vollständig überarbeitete, erweiterte Suflage 2018

[Zo5] D. Zobel, Kreatives Arbeiten. Methoden – Erfahrungen – Beispiele. expert-verlag Renningen 2007

[Zo6] D. Zobel u. R. Hartmann, Erfindungsmuster. TRIZ: Prinzipien, Analogien, Ordnungskriterien, Beispiele, expert-verlag Renningen 2009.

Die kreativen Problemlöser

Autor: Dr. Dietmar Zobel Aug.2014

Zu 3.

„Das Finden potenzialreichster Richtungen für Zukunftsfähigkeit“ ist das Kerngebiet von WOIS.

WOIS: Widerspruchsorientierte Innovationsstrategie nach Linde

Im Vorfeld der Analyse gegebener Aufgabenstellungen ist für Weltmarkt-führer oder Anstrebende eine äußerst wichtige Herausforderung die potenzialreichsten Richtungen für zukünftige Stärke zu erkennen und dieses Wissen mit Argumentations- und Prognosesicherheit auch umsetzen zu können. In diesem Feld hat sich Linde mit seiner WOIS international verdient gemacht. Das „Finden potenzialreichster Richtungen“ wurde zum Kern des professionellen Arbeitens, Denkens und Lehren von Prof. Dr.-Ing. H. Linde. In WOIS sind seine Erkenntnisse integriert. Das WOIS Institut betreibt die Nutzung professionell.

Die dahinter stehende Philosophie sei hier kurz in Ergänzung des Beitrags Nr. 12 (WOIS) der „Geschichte der problemlösenden Kreativität“ siehe dort wieder gegeben.

Den nachfolgenden (gekürzten) Text hat dankenswerterweise das WOIS Institut www.wois-innovation.de bereit gestellt.

Zum Anliegen der WOIS-INNOVATION

als Ergänzung der Aussagen, Ziele und Vorgehen von Lindes WOIS und zum Vorfeld gegebener Aufgabenstellungen.

Im Streben nach Zukunftsfähigkeit suchen Unternehmen gezielt nach Alleinstellungsmerkmalen, um sich im hart umkämpften Wettbewerbsumfeld systematisch durchzusetzen. Ziel ist es mit Weitblick den innovativen Vorsprung kontinuierlich auszubauen und im Wettbewerbsmarathon der Höherentwicklung nachhaltig zu bestehen.

Diffuse Ausgangssituationen verschleiern häufig den Blick auf die Zukunft. Grundlegende Richtungsentscheidungen können aufgrund unzureichender Argumentations- und Prognosesicherheit nicht getroffen werden. Für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmungen reicht Know How alleine nicht mehr aus – immer entscheidender wird richtungsweisendes Know Why.

Die Erarbeitung von strategischen Entscheidungsgrundlagen in einer komplexen und von Diskontinuitäten geprägten Umgebung, ist die Kernherausforderung der heutigen Zeit. Die Gestaltung von Zukunftsfähigkeit für Unternehmungen ist abhängig von der Kenntnis globaler Entwicklungen, deren resultierenden unternehmensspezifischen Auswirkungen und der Fähigkeit potenzialreiche Handlungen abzuleiten.

Systeme können nicht länger isoliert betrachtet werden. Es bedarf einer höheren Sicht – vom Ganzen zum Detail, angeregt durch versteckte Muster der Höherentwicklung, wie z.B. „Gesetzmäßigkeiten der Höherentwicklung“, Trends, deren Zusammenhänge.

Innovationen werden im Unternehmen oftmals als isolierte Entwicklungen in individuellen Bereichen gesehen. Innovationen, die Wettbewerbs-Spielregeln neu definieren, haben Auswirkung auf alle Unternehmensbereiche. Bahnbrechende Innovation stehen mit allen Unternehmensbereichen in Wechselwirkung und sind durch die Auflösung von Schlüssel-Widersprüchen charakterisiert.

Die punktuelle / ausschließliche Implementierung von Anregungsmitteln im Rahmen von Entwicklungsprojekten bildet keine ausreichende Basis für Zukunftsfähigkeit! Es bedarf einer neuen Qualität von Argumentations- und Prognosefähigkeit und deren Übertragung in eine „offensive Innovationskultur“.

Fachspezifische Disziplinen sind geprägt von eingefahrenen Denkmechanismen, die es erschweren neue Perspektiven zuzulassen/ einzunehmen, um Zukunftspotenziale zu erschließen.

Die offensive Erschließung von Innovationspotenzialen braucht Abstraktionsdenken verknüpft mit einer neuartigen kompromisslosen Denktechnologie.

Zur gezielten Erschließung von Innovationspotenzialen, bedarf es der Entwicklung eines Leuchtturms, der ein radikal ideales Leistungsversprechen an die Kunden der Zukunft symbolisiert. Davon ausgehend kann mit mehr Orientierung der Weg von der Zukunft aus zurück beschreiben werden.

Innovationsprozesse sind häufig abhängig von Kreativitätstechniken. Im Rahmen von Diskussionen werden themenspezifische und logische Abhängigkeiten offengelegt, die heutige Leistungsgrenzen charakterisieren, und dabei oft natürliche Denkbarrieren auslösen. Die Lösung ist oftmals ein Kompromiss!

Die Ableitung von Lösungsrichtungen, welche über das heutige Expertenwissen hinaus gehen, erfordert systematisch bestehende Leistungsgrenzen zu provozieren und durch innovative Lösungen Maßstäbe zu definieren. Es gilt sich mit der Suche nach dem optimalen Kompromiss nicht zufrieden zu geben.

Kreativer Freiraum und die Arbeit in strukturierten Prozessen erfordert das Verlassen des traditionellen Denkrahmens. Durch die Nutzung beschreibender und orientierender Denkmodelle kann die Leistungsfähigkeit von Entwicklungsprozessen exponentiell gesteigert werden.

Methodisches Vorgehen forciert in der Regel die unmittelbare Lösung bekannter Problemstellungen. Dieses Vorgehen unterstützt jedoch nur bedingt das Verlassen des fachmännischen Denkrahmens.

Größeres Potenzial kann durch die Herausarbeitung neuer Fragestellungen und damit der Findung neuer Aufgaben aus diffusen Situationen des Welt-Wettbewerbs erschlossen werden.

Systematisch und umfassend werden Schlüssel-Fragen identifiziert, Innovations-perspektiven abgeleitet, Richtungen entschieden, Innovationsansätze kreiert und zu einem Geschäftsmodell zusammen geführt.

Ein strukturierter Innovationsprozess schafft kreativen Freiraum!

Aus www.wois-innovation.de 25.09.2016

Zu 4.

Meine Rezension 06.11./14.12.2018

Kahneman: „Schnelles Denken, langsames Denken„

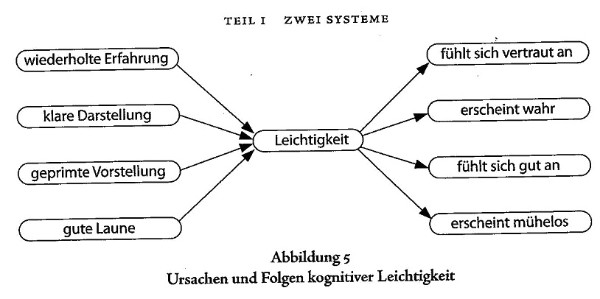

Das Bild (kommt noch)- wieder von KPH – zeigt zwei Systeme und eine Blüte – etwas verschwommen wegen der Vergrößerung. Es könnte aber auch statt der Vergrößerung auch wegen der ‚zwei Systeme‘ (schnelles und langsames Denken) sein!

Nein, der Nobelpreisträger beschreibt alles sehr klar und einleuchtend

Das Buch liest sich gut, weil viele Beispiele angeführt werden und mehr erzählt wird, als trockene Kognitionspsychologie zu lehren, zu der es inhaltlich gehört.

Es ist für den Rezensenten eine hervorragende Infoquelle zum Verständnis wichtiger Arbeitsweisen des Gehirns. Das betrifft vor allen tätigkeitsbedingt den Teil 1, der das interessante Modell der Systeme 1 und 2 der Arbeitsweise des Gehirns darstellt. Auf diesen Teil1 (und 2) konzentriert sich die Rezension, die möglichst viel zitiert als Kommentar zum Buch. Das Buch gliedert sich in die Teile 1 – 5.

Teil 1. Zwei Systeme

System 1 (das schnelle Denken) hat die angeborenen Fähigkeit – wie auch bei Tieren – unsere Umwelt wahrzunehmen, auf Gefahren schnell zu reagieren, Verluste zu vermeiden, … unsere Aufmerksamkeit durch Aktivierung von System 2 (das langsame Denken) zu wecken – und durch langes Üben automatisierte Routinen auszubilden. Es kann Assoziationen zwischen Vorstellungen bilden, kann lesen und Nuancen sozialer Situationen verstehen. Das Wissen ist im Gedächtnis gespeichert und wird ohne Intension und ohne Anstrengung abgerufen. Das System 1 arbeitet automatisch ohne uns bewusst zu sein.

„Das unwillkürliche System 1… erzeugt erstaunlich komplexe Muster von Vorstellungen, aber nur das langsamere System 2 kann in einer geordneten Folge von Schritten Gedanken konstruieren.“ [S. 33]

„System 1 arbeitet automatisch und schnell, weitgehend mühelos und ohne willentliche Anstrengung.“… [z.B. beim Erkennen eines zornigen oder gefährlichen Menschen].

„System 2 lenkt die Aufmerksamkeit auf die anstrengenden mentalen Aktivitäten, … darunter auch komplexe Berechnungen.

Die Operationen von System 2 gehen oftmals mit dem subjektiven Erleben von Handlungsmacht, Entscheidungsfreiheit und Konzentration einher. …

Wenn wir an uns selbst denken, identifizieren wir uns mit System 2., dem bewussten, logisch denkenden Selbst, das Überzeugungen hat, Entscheidungen trifft und sein Denken und Handeln bewusst kontrolliert“ [S. 33]

System 2 kann die Kontrolle übernehmen, indem es ungezügelte Impuls und Assoziationen von System 1 verwirft. System 2 erfordert Aufmerksamkeit für seine Aktivität. Ist die gestört oder ist es überlastet, entstehen Fehler (Es gibt ein Aufmerksamkeitsbudget! „Die intensive Konzentration auf eine Aufgabe kann Menschen blind für Stimuli machen, die normalerweise die Aufmerksamkeit erregen“ [S.36]). System 2 kann die Aufmerksamkeit focusieren (z. B. Warten auf eine Person mit blauen Mantel am Bahnhof).

System 1 und 2 sind immer aktiv; System 2 normalerweise im Modus geringer Anstrengung mit nur einer Teilkapazität. System 1 liefert Vorschläge für System 2, Eindrücke, Intensionen, Absichten und Gefühle. Unterstützt System 2 diese Eindrücke und Intensionen werden sie zu Überzeugungen und willentlich gesteuerten Handlungen. System 2 kann logisch denken und so Vorschläge von System 1 überprüfen, was es aber nicht immer tut [„ist faul“ s .S. 61 f.], sondern der intuitiven* Aussage von System 1 „vertraut“.

Normal akzeptiert System 2 alle Vorschläge von System 1. Gerät System 1 in Schwierigkeiten, fordert es von System 2 eine genauere Verarbeitung an, die das Problem möglicherweise lösen könne. System 2 wird auch mobilisiert, wenn es gegen das Weltmodell von System 1 verstößt [38] z. B., wenn es „hüpfende Lampen“ sieht! Überraschung aktiviert Aufmerksamkeit und damit System 2. Dieses ist auch für die ständige Überwachung des Verhaltens zuständig, also dass man höflich bleibt, auch wenn man Wut hat.

„…der größte Teil dessen , was Sie (Ihr System 2) denken und tun, geht aus System 1 hervor, aber System 2 übernimmt, sobald es schwierig wird, und es hat normalerweise das letzte Wort.

Die Arbeitsteilung zwischen System 1 und System 2 ist höchst effizient: Sie minimiert den Aufwand und optimiert die Leistung. Diese Reglung funktioniert meistens gut, weil System 1 im Allgemeinen höchst zuverlässig arbeitet: seine Modelle vertrauter Situationen sind richtig, seine kurzfristigen Vorhersagen sind in der Regel ebenfalls zutreffend, und seine anfänglichen Reaktionen auf Herausforderungen sind prompt und im Allgemeinen angemessen. Die Leistungsfähigkeit von System 1 wird jedoch durch kognitive Verzerrungen beeinträchtigt, systematische Fehler, für die es unter spezifischen Umständen in hohem Maße anfällig ist“ [38]. So unterliegt es Täuschungen, Illusionen, dem Einfluss von Priming, der Wiederholung u. a.

System 1 verfügt über die nicht willentlich herbei geführte Assoziationsmaschine, die die zu einem Kontext bei uns im Gedächtnis vorhandene Vorstellungen aufruft, von denen uns dabei nur ein Bruchteil bewusst wird, aber zu dem Kontext potentielle Antworten bereitstellen kann.

Nur System 2 ist uns willentlich zugänglich. System 1 arbeitet automatisch, kann nicht abgeschaltet werden und ist unwahrscheinlich schnell. Z. B. : sie öffnen die Augen und das 2-D-Bild Ihres Augenhintergrundes wird vom System 1 sofort in ein 3-D-Bild des betrachteten Raumes umgewandelt, wo jedes Objekt seinen Platz mit allen Raumbeziehungen hat (vor-, über-, neben-, nacheinander, …), jedes zugleich als bekanntes/unbekanntes Objekt konkret identifiziert wird und noch eine Einschätzung der Raumsituation (normal, verschmutzt) mit Handlungsempfehlung (alles ok) gegeben wird. Das ist „das, was wir normalerweise Sehen und intuitives Denken nennen.“[S.31].

Interessant für die Anwendung der Kreativitätstechniken ist die Aussage S. 50 ausgehend von dem allgemeingültigen Gesetz des geringsten Aufwandes für kognitive wie auch für physische Anstrengungen: „Je mehr Geschick man bei der Lösung einer Aufgabe entwickelt, umso weniger Energie muss man für sie aufwenden. … dass sich das mit einer Handlung verbundene Aufmerksamkeitsmuster mit der Fertigkeit verändert, … Begabung hat ähnliche Wirkungen. Hochintelligente Menschen lösen die gleichen Probleme müheloser …[S. 50]. Das spricht für die konsequente Nutzung von Kreativitätstechniken, die ein „optimiertes Geschick“ für Lösung der jeweiligen Aufgabe anbieten!

Auch der Abschnitt „5. Kognitive Leichtigkeit“ [80] verweist auf eine situationsbezogene zu schaffende Arbeitsatmosphäre, denn hohe Leichtigkeit vermittelt: Es läuft alles gut! Sie sind gut gelaunt, glauben was sie lesen und sehen, vertrauen ihren Intuitionen und haben ein Gefühl, dass Ihnen die gegenwärtige Situation angenehm ist. Ihr Denken ist relativ beiläufig und oberflächlich. Niedrige Leichtigkeit dagegen macht sie angespannt. Sie sind eher wachsam, argwöhnisch, strengen sich mehr an und fühlen sich unbehaglicher. Sie machen so weniger Fehler, sind aber „ …auch weniger intuitiv und kreativ als sonst.“ [S. 82]

Wenn eine Botschaft der Empfänger also glauben soll, ist es hilfreich, alles zu tun, um die kognitive Beanspruchung des Empfängers zu verringern [S. 85] (Lesbarkeit, einfache Formulierung, hochwertiges Papier, Farben mit Kontrast – rot und blau, keine komplizierte Namen, u. ä. m.). „Andererseits mobilisiert eine hohe kognitive Beanspruchung … System 2, mit der Folge, dass von einem, intuitiven Modus der Problemlösung auf einen konzentrierten, analytischen Modus umgestellt wird.“ [S. 88]. S.93 nennt aber auch: „Eine fröhliche Stimmung lockert die Kontrolle von System 2 über die Leistung: Wenn wir gut gelaunt sind, werden wir intuitiver und kreativer, aber auch weniger aufmerksam und anfälliger für logische Fehler.“

Im Abschnitt 6 wird als hauptsächliche Funktion von System 1 benannt, ein Modell unserer persönlichen Welt, was normal sei, aufrechtzuerhalten und zu aktualisieren. Das Modell baut auf Assoziationen auf, die Vorstellungen mit Ereignissen, Handlungen usw. verknüpfen und bildet ein Netzwerk assoziierter Vorstellungen, die erlauben, unsere Gegenwarts- und Zukunftserwartungen interpretieren zu lassen.

So kann System 1 auch voreilige Schlussfolgerungen ziehen. „Sie sind dann effizient, wenn sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffen“ [S. 105], die Kosten eines Fehlers niedrig sind und wenn sie viel Mühe und Zeit sparen. Riskant sind sie, „wenn die Situation unbekannt ist, viel auf dem Spiel steht und … keine Zeit…“ [S. 105] verfügbar ist, weiter Informationen einzuholen. Das ist genau die Situation für die ‚Präzisierung von Aufgabenstellungen (AST) der Forschung und Entwicklung’, also der der problemlösenden Kreativität. Dort darf zur Aufgaben- und Zielbestimmung nicht mit Aufwand und Zeit gegeizt werden, um Ambiguität und Zweifel zu beseitigen, Das muss System 2 übernehmen. Aber: „Wenn System 2 anderweitig beschäftigt ist, glauben wir fast alles. System 1 ist leichtgläubig und neigt dazu, Aussagen für wahr zu halten. System 2 ist dafür zuständig, Aussagen anzuzweifeln und nicht zu glauben, aber System 2 ist manchmal beschäftigt und oft faul.“[S. 107] ► das verweist wieder auf die Bedeutung der gründlichen Präzisierung von AST.

Im Buch werden der „Halo-Effekt“ und der „erste Eindruck“ mit Bezug zur Einschätzung von Menschen durch das System 1 benannt und auf voreilige Schlussfolgerungen durch die Beschränktheit der vorliegenden Informationen des System 1 hingewiesen: denn für System 1 gilt „Nur was man gerade weiß, zählt“ – engl. WYSIATI [S.113]. Zu fehlenden relevanten Informationen muss System 2 tätig werden.

Grundlegend für das Überleben ist die Fähigkeit des System 1, ständig die Situation zu bewerten (Gefahr, keine Gefahr, …). Dabei hat das System 1 auch die Fähigkeit herausgebildet, Intensitäten verschiedener Qualitäten zu vergleichen {was logisch nicht möglich erscheint, eine Quantität einer Qualität in einer Quantität einer anderen Qualität wieder zu spiegeln – „Wenn Sam so groß wäre, wie er intelligent ist, wie groß wäre er dann? [S.117]}. Diese Intensitätsabstimmung, die „mentale Schrotflinte“ u. a. können wie die 3-D-Heuristik Verzerrungen sein, die System 1 liefert, und von einem nicht all zu wachsamen System 2 oft akzeptiert werden.

Seite 136 benennt abschließend kurz die Merkmale von System 1

Teil 2: Heuristiken und kognitive Verzerrungen

Hier wird unter Heuristik verstanden: „ein einfaches Verfahren, das hilft adäquate, wenn auch oft unvollkommene Antworten auf schwierige Fragen zu finden“ [127] … „ Die Zielfrage liefert die Beurteilung, nach der man strebt. Die heuristische Frage ist die einfachere Frage, die man stattdessen beantwortet.“ [127]. K. versteht darunter besonders die „Ersetzung“ und andere Heuristiken für System 1 – nicht die, die bei der problemlösenden Kreativität/ Systematischen Heuristik (beide zu System 2 zugehörig) gängig sind, wie S.128 bestätigt: „Polyas Heuristiken sind strategische Verfahren, die gezielt vom System 2 umgesetzt werden. Die Heuristiken, die ich in diesem Kapitel diskutiere, werden nicht bewusst ausgewählt ...“ – gehören also zu System 1.

Benannt werden dazu solche wie Schrotflinte, 3-D-Heuristik, Affektheuristik, Halo-Effekt und typische Verzerrungen wie Anker, Verfügbarkeit, auch Priming.

System 1 produziert voreilige Schlussfolgerungen, z.B. wenn es dem „Gesetz kleiner Zahlen“ glaubt [S. 146]. Der Stichprobenumfang ist nicht intuitiv festzustellen, sondern zu berechnen (mit System 2), um für Aussage eine hinreichend sichere Quelle zu haben.

Zufall hat keine Ursache! [S.147]. Es lohnt nicht, dafür nach Mustern zu suchen, auch wenn scheinbare Häufungen auftreten, aber die Ereignisse unabhängig sind.

Die Ankerheuristik wirkt nach, wenn vorher eine Größe, Richtung, Tendenz dominierte. Suggestion ist ein Priming-Effekt, der selektiv kompatible Informationen ins Gedächtnis ruft [S. 156].